Mirko Jessen-Klingenberg: Praktikum im Christian-Wolff-Haus Halle

Abbildung 1: Außenansicht Christian-Wolff-Haus

© Stadtmuseum Halle

Ich habe mein Projektstudium im Rahmen des Praxismoduls des Masterprogramms „Kulturen der Aufklärung“ am Christian-Wolff-Haus in Halle absolviert. Dabei habe ich mich mit der Vertreibung Christian Wolffs aus Halle im Jahr 1723 beschäftigt. Im Anschluss an das Praktikum habe ich dann als Freier Mitarbeiter für das Stadtmuseum gearbeitet. Alle meine Beiträge habe ich 2023 für die Jahresausstellung „Streit, Zoff und Beef“ erarbeitet. Zunächst habe ich den aktuellen Forschungsstand zur Vertreibung Wolffs ausgewertet und mich dann intensiver mit den Beständen des Stadtmuseums beschäftigt. Das Problem war dabei, dass man das Ereignis vor allem an Hand von Texten und einiger weniger Zeichnungen dokumentieren kann.

Genau an diesem Punkt hat die praktische Perspektive der Museumsarbeit meinen doch eher verwissenschaftlichten Blick erweitert. Schließlich musste ich nun nicht allein Textzeugnisse recherchieren, auch wenn ich dies in einem ersten Schritt getan hatte, sondern mir überlegen, welche Bildzeugnisse wie z.B. Medaillen oder auch Gebrauchsgegenstände in der Lage sind, die ‚Causa Wolff‘ zu erzählen. Erschwerend kam dann noch hinzu, dass der Sammlungsschwerpunkt des Stadtmuseums eher im 20. Jahrhundert liegt, so dass die Bestände zum 18. Jahrhundert vergleichsweise überschaubar sind. Deswegen musste ich meine Objektrecherche auf andere Sammlungen ausweiten.

Das Ereignis, um das es in diesem Fall geht, hat sich 1723 zugetragen, als der König Friedrich Wilhelm der I. Christian Wolff aus Preußen verbannte. Christian Wolff (1679-1754) war einer der bedeutendsten Frühaufklärer. Er entwickelte Leibnitz‘ Philosophie weiter und verfasste die erste Metaphysik in deutscher Sprache. Die vorherrschende Gelehrtensprache zu diesem Zeitpunkt war schließlich immer noch Latein. Christian Wolff wurde aus Preußen verbannt, weil er von seinen Gegenspielern aus der Theologischen Fakultät, zu nennen wären in erster Linie August Hermann Francke (1663-1727) und Joachim Lange (1670-1744), als Atheist gebrandmarkt wurde. Der Konflikt entzündete sich an der sogenannten Sineser Rede. In dieser führt Wolff aus, dass die Chinesen auch ohne an die Offenbarungsreligion zu glauben, in der Lage gewesen sind moralisch zu handeln. Dies war ein Dorn in den Augen der Theologen, die es darauf anlegten, in den Franckeschen Anstalten Waisenkinder zu aufrichtigen Christenmenschen zu formen. Dies war nur unter der Voraussetzung möglich, dass die christliche Erziehung des Waisenhauses nicht durch ein konkurrierendes Modell in Frage gestellt werden konnte. Diese eher auf die Ideengeschichte und die Franckeschen Stiftungen bezogene Deutung ist nur die eine Seite der Medaille, die ich während meiner Recherchen herausarbeitete. Die andere Seite besteht darin, dass der Konflikt sich innerhalb der Friedrichsuniversität Halle abgespielt hat. In diesem Rahmen hatte Wolff nicht nur seine Lehrbefugnisse eines Mathematikprofessors ausgeweitet, indem er Metaphysik unterrichtete, sondern auch mit Hilfe seiner guten Kontakte zum preußischen Hof einen Schüler zum Professor gemacht. Diese ideen- und institutionsgeschichtlichen Argumentationslinien habe ich während meines Praktikums in einem Steckbrief zusammengefasst.

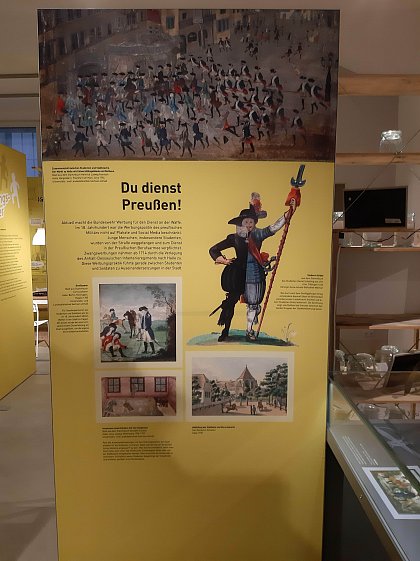

Abbildung 2: Ansichtstafel: "Du dienst Preußen!" , Foto vom Verfasser

Dies traf bei meinen Chefinnen Cornelia Zimmermann und Ute Fahrig auf große Zustimmung. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nicht nur dafür danken, dass sie mir während des Praktikums mit Rat und Tat zur Seite standen, sondern auch, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich im Anschluss an das Praktikum als Mitkurator an der Ausstellung zu beteiligen. Ich habe sehr gerne an der Ausstellung mitgearbeitet und erwäge nun sehr ernsthaft, auch in Zukunft im Museum zu arbeiten.

In meiner folgenden Etappe als Freier Mitarbeiter habe ich zwei Ausstellungsthemen mitentworfen, die in der Sonderausstellung „Streit, Zoff und Beef“ zu sehen sind. Dazu habe ich mich von der Vertreibung Christian Wolffs abgewandt und zwei Konfliktherde aus der Stadtbevölkerung Halles näher untersucht. Zum einen habe ich mich mit der Auseinandersetzung zwischen Studenten und Soldaten zu Beginn des 18. Jahrhunderts und zum anderen mit der Flucht der Hugenotten nach Halle beschäftigt. Dafür habe ich unter anderem Objekte aus Weimar und Bad Karlshafen bei Kassel angefragt und sowohl mit privaten Sammlern, als auch mit anderen Museen zu tun. An dieser Stelle habe ich viel über Sammlungsordnungen, die Konservierung von Objekten und den konkreten Ausleihprozess gelernt. Ich habe zudem die Objekttexte verfasst und wurde bei der Abstimmung mit den externen Gestaltern einbezogen.

Abbildung 3: Triptychon zur Flucht der Hugenotten Quelle, Foto vom Verfasser

Bei der Auseinandersetzung zwischen den Studenten und den Soldaten ging es um Konflikte, die nicht nur durch die Nachbarschaft der beiden sozialen Gruppen, die durch die Einquatierung der Soldaten hergestellt wurde, sondern auch durch die Werbungspraktiken des Dessau-Anhaltinischen Infanterieregiments befeuert wurden. Junge Männer konnten von der Straße weg rekrutiert werden, was in erster Linie Studenten traf. Diese beiden sozialen Gruppen besaßen nur geringe soziale Unterschiede zueinander und haben sich deswegen umso schärfer bekämpft. So kam es zu Studentenprotesten, Duellen und komplexen Rechtsstreitigkeiten zwischen Universität, Stadt und Militär. Schließlich besaßen alle drei Einrichtungen eine eigenständige Gerichtsbarkeit im 18. Jahrhundert und stritten sich darüber, wer für welchen Fall zuständig war.

Dieses Problem trifft in ähnlicher Weise auf die Hugenotten zu, die sich bereits im 17. Jahrhundert in Halle angesiedelt hatten, nachdem sie auf Grund ihres Glaubens aus Frankreich vertrieben worden waren. Sie bildeten eine eigene Gemeinde, die einen Vorsteher hatte, der dafür zuständig war, die Konflikte zwischen den Gemeindemitgliedern zu lösen, in Einzelfällen jedoch auch solche zwischen den Hugenotten und der Stadtbevölkerung. Ursache vieler Konflikte war der Sozialneid, da die Hugenotten erfolgreich Luxuswaren, wie Handschuhe oder Strümpfe, herzustellen wussten und Sonderrechte besaßen, die ihnen die Ansiedlung erleichtern sollten. Sie versuchten sich, innerhalb einer strikten Stände- und Zunftordnung zu etablieren. Hinzu kam auch noch, dass sie kein eigenes Gotteshaus besaßen und deswegen beim Besuch der städtischen Kirchen immer wieder auf Gläubige anderer Konfessionen trafen. In diesen Situationen kam es mitunter zu Beschimpfungen der Zugezogenen durch die Stadtbevölkerung.

Ich habe weitreichende Erfahrungen im Museumsbetrieb machen können, indem ich selbständig Objekte recherchierte, organisierte und kuratierte. Damit habe ich einen Objekt-zentrierten Zugang zur Geschichte der Frühen Neuzeit kennen gelernt. Ich habe in einem Team zu einer Struktur der Ausstellung „Streit, Zoff, Beef“ beigetragen. Zudem habe ich sporadische Kenntnisse im Lesen von Kurrentschrift erworben und meine Fähigkeiten zur historischen Recherche vertieft.